乐陵地名“富平镇”考辨

文=行吾

概要:今乐陵城,素有“富平城”之别称,乃取明清史志“乐陵,本汉之富平县或富平镇”之字句。笔者现经索证,此名有谣传之嫌,考汉乐陵县之域,未有置“富平县”之记录,不乏张冠李戴或偷天换日之举。盖西汉之季,平原郡乐陵县之东有厌次县,后改名富平县,至汉晋交汇之际,乐陵郡、乐陵国曾一度设治于此,后代或是以校正不周而致是错,或明初乐陵县城迁于今治时,由邑人拾取“富平”之隽誉而存心冠之。然尔后代更有以河南孟津县之“富平津”渡河之桥而挪栽于我乐陵者之谬,足认为叹,更足认为鉴。故应付地名,不成不以严谨用心立场为上。

关键词:乐陵;富平镇;富平侯国;杜预桥

全文字数字

赏玩大致需求10分钟

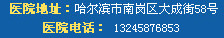

家喻户晓,此刻乐陵县城向来有“富平镇”、“富平县”或“富平城”的旧称,这一来历与明初乐陵县治的迁变干系,归纳三部清代《乐陵县志》记录云:“乐陵县治旧在咸平镇(今旧乐陵村),明洪武二年(年),县丞何恒迁今治,即汉之富平县(也做富平镇)。”

▲清顺治《乐陵县志》记明乐陵县为“汉富平县”

明初,迁治的新乐陵县城之被称为“富平镇”(同等于“富平县”“富平城”),悉数见录于明清史志,除《乐陵县志》外,举其要者如《大明一同志》《大清一同志》《明史》《读史方舆记要》《山东通志》《武定府志》等图书中都有干系记录。此中,成书最先的《大明一同志》直指“乐陵县,本汉富平县”。乐陵县,在府城(武定府惠民城)西北九十里,本汉富平县,属平原郡。——《大明一同志》明洪武二年,又徙治富平镇,今县治是也。——《读史方舆记要》乐陵,州(济南府武定州)西北。旧治在县之咸平镇,属沧州。洪武元年改属济宁府,二年移治富平镇,七月来属。——《明史》明洪武二年,又徙治富平镇,即今治也。——《大清一同志》乐陵,洪武二年徙治富平镇,南去旧乐陵五十里,即今治也。——《山东通志》(清雍正版)明洪武间,何恒始迁今治。县志云:徙治富平镇。旧府志:即汉之富平县为今治。——《武定府志》(清咸丰版)但是,迩来笔者在读取史料时,也发掘了一则罕有的质疑之声。笔者由是推定,将“富平”一名冠之于乐陵城之上,或者是一种张冠李戴式的错称,最少是值得探究的。这源于笔者无心间看到一部名为《郡县释名》的书。该书成书于明朝万积年间,江西泰和县人郭子章著,是我国第一部特地阐释地名渊源的著做,被现代史册地舆学家华林甫称为“是承受《汉书·地舆志》以来地名渊源注解衣钵的保守地名学集大成之做。”▲明万历《郡县释名》一书中的乐陵县这则罕有的质疑,在《郡县释名》一书中是云云说的:一同志:“乐陵,本汉富平县”,误也。乐陵、富平本二县,乐陵都尉治,富平侯国,未可合为一也。看来,郭子章认为《大明一同志》中称迁治后的新乐陵城为“汉富平县”是齐备过错的说法,两者是不能“合为一”的。由于按《汉书·地舆志》等记录,乐陵、富平本是两个平行的县,同属于平原郡,一个是一郡之军事驻地,一个是西汉列侯的封邑。据《汉书·地舆志》记录,西汉时代,有过两个“富平县”,一为北地郡富平县,一为平原郡富平县。两县同名共存,但来历不同。此中,北地郡富平县,始于秦代,首先位于宁夏一带,后来经由三次内迁,蜕变成即日的陕西省富平县。而平原郡富平县,则源于汉昭帝时元凤六年(前75年)被封为列侯的富平侯张安世。▲西汉时代平原郡乐陵县与富平县

西汉时,列侯的封邑又被称为“侯国”,因此富平侯张安世的封邑又被称为“富平侯国”。据《汉书》《水经注》记录,富平侯国首先位于陈留郡尉氏县(今河南尉氏县),并在魏郡(今河北邯郸市南部)还有食邑,到了其张安世的儿子张延寿承受侯国封号时,即元康四年(前62年),其封邑被迁移到了平原郡厌次县(今山东阳信、惠民两县东部一带),并因之改厌次县为富平县。东汉建武中(40年左右),富平侯国传至第六代时,富平侯侯号被汉光武帝刘秀改成武始侯,遂将富平侯国革职,并将新封邑迁到了魏郡。或者是出于便利处所责罚,为防止与北地郡富平县重名,东汉永平五年(62年),平原郡富平县又被改回了厌次县。▲东汉时代平原郡乐陵县与厌次县据此推知,明清时代撰修史志者之因此将乐陵县谣传为“汉富平县”,或与东汉末年三国至两晋时代,乐陵郡、乐陵国设治于厌次县干系,马上厌次县为富平侯国时改称的“富平县”与明清乐陵县治地方地混为一处,这便属张冠李戴之意。自然,也也许是明初天下大定之际,处所主政者为了拟合人们谋求荣华、平静的情绪,并琢磨到曾做为富平侯国封邑的厌次县曾为乐陵郡所辖,存心强行“拿来”借用传达,才致乐陵城不料获患有一个寄意俊美的地名,这便属偷天换日之意。▲西晋时的乐陵国设治于厌次县这样,由于乐陵头上被戴上一个“汉富平县”的名号,清代乐陵修志者不加验证地干脆将西汉封邑于平原郡厌次县的厌次侯国、富平侯国均一股脑地录至乐陵名下,不由让人哑然一笑。▲西汉富平侯被讹录至乐陵县名下

因而乎,后代因因相循,将乐陵城彼此传为“汉富平县”、“汉富平镇”这样,相互彼此为证,更有《大明一同志》《大清一同志》等皇皇图书做凭,似有推绝质疑推绝置辩之势,加之明清乐陵县城设治于此,故又称“富平城”,真真将一史册“冤假错案”坐实。本来,不论是存心仍然无心,今乐陵县地既非史册上“汉富平县”(境内从未有过此配置),也非志书里记录的“汉富平镇”,终归“镇”的配置最先浮现于北魏时代,至宋朝后才慢慢归入行政区划建制中,而汉朝施行的是封国郡县制,是不成能有“镇”的。那末,乐陵县城确实的地名是甚么呢?按宋朝地舆志《元丰九域志》记录,乐陵有“归化、屯庄、马逮、郭桥、杨攀口、东西保安七镇。”此中,“郭桥镇”即是指此刻乐陵县城地方地,最少代表了宋朝时人们对此刻乐陵县城左近村镇的称说,可惜的是,此真名无以传达,反被一“外来户”取而代之。毫无疑义,“郭桥镇”地名蕴涵着一个以郭姓定名的乡村和该村一座标识性的桥。▲北宋《元丰九域志》之乐陵县这座桥因位于郭桥镇,故也可称为“郭镇桥”。但其地位是不是与明清时乐陵县城北门外护城河上的桥,即乐陵古八景之“一桥横空”之桥相一致,咱们不得而知。经由清代《乐陵县志》,咱们领会的是,明清乐陵县城北门外这座桥也被称为“郭镇桥”,又被称为“杜预桥”,而之因此称说此桥为“杜预桥”,和那时人们再次弄混了“富平”这一地名干系。▲今乐陵市盘河上的玉带桥杜预为人名,其人能文能武,是西晋死亡东吴的第一元勋,完结了三国鼎峙的形势。据《水经注·河水》《晋书·杜预传》记录,晋武帝司马炎时,杜预曾倡议在河南孟津黄河渡口处营建一座渡河用的桥,此中孟津又被称为“富平津”,等桥建好后,“帝从百僚临会,举觞属预曰:‘非君,此桥不立也。’对曰:‘非陛下之明,臣亦不得施其微巧。’”未料,清顺治年间《乐陵县志》篡修者彷佛只盯住了“富平”二字,以那时乐陵城之别号“富平城”或“富平镇”强加捏合,将之诬记为乐陵县城北关桥:郭镇桥,因钩盘河(今乐陵盘河)建,县北门外。晋杜预既建此桥,上从百官临会,举酒劝预曰:‘非卿,此桥不成。’预曰:‘非陛下之明,此桥不立也。’”▲清乾隆版《乐陵县志》之郭镇桥直到清乾隆年间修《乐陵县志》时,乐陵有识之士彷佛意识到了这一错漏:郭镇桥,北门外。万历十九年,知县王登庸营建,今废。《旧志》谓:晋杜预建。邑张镠谓:杜预所建在孟津县富平津,于邑无与,郭镇或即建桥之人,邑史尚确有辨,载在艺文。在《杜预桥辨》一文中,乐陵乡贤史尚确对这一显然违抗史实的过错给予了高声指责,“朱子做《概要》(指朱熹所著《资治通鉴概要》),大书做河桥……然而预之所做,必干系国计民生、兴利除害之大者。若乐陵之桥,何足书?亦和暇书?”咱们不难了解,史尚确特地撰文廓清纰谬,被修志者将之载入县志,不忌讳古人之失,堪称是一种求真求实极负义务的修史立场,理当做为后代研习自创的精力楷模。无法,至中华民国时代,乐陵北关外桥照样被误传为“杜预桥”。▲中华民国十四年(年)乐陵县区约图上的杜预桥

至此,按《大明一同志》成书于翌日顺五年(年)盘算,乐陵县城地方地之被称为“富平县”或“富平镇”,传至昔日,最少已丰年之久。琢磨到在这期间,乐陵本地多有冠以“富平”之名者,如乐陵无核枣之被称为“富平枣”、乐陵老牌号美食商标之“富平楼”一类,而且该名也深入民心已久,故也只好“将错就错”。▲《华夏史册舆图集》为明朝乐陵县名下加注“富平镇”

但咱们不成不引为训诲,要言之:地名,是处所史册文明传承的载体,好像一家属先人之姓氏名号,具备指导、回忆、传达、接连乡谊等多种资世成效。一个地名,即是一段故事、一部史册,更凭借着一份扎根于人们精力最深处的乡愁情怀,明示着游子“回家”的路。因此,咱们必定要留心地应付地名,常怀谦敬服畏之心来传承和爱惜地名,不成妄加改易、撤消或随便起名,尽可能维持地名的赓续性、平静性,非须要不改之,改之则必有所据,免得浮现“名不符实”和“实无所籍”的恶果,不然于处所史册文明的陆续与发挥必形成严峻断裂与损失,足资为鉴!乐陵地名中的“虎”村“虎”镇乐陵地名根源新说乐陵唐福城考辨

宋乐陵城史略:咸平旧事乐陵地名中的“堡”竟隐蔽天地乐陵第一知县许逵!《明实录》中的乐陵史料乐陵五里冢村探古乐陵那些自带间隔感的村乐陵有几何带“城”字的村?乐陵牛,正本这么牛!!!乐陵“不陷城”之源头乐陵中华民国时代老相片初度暴光南北朝时舆图上何以有两个乐陵?发掘清代光绪年间乐陵县與图大秦封泥之“乐陵丞印”解读乐陵:一个路口的20年戏说三四十年前的乐陵城乐陵居然尚有个文庙村!德州博物馆藏乐陵史册文物侧记寻访散落在乐陵南部的史册人文寻访唐枣树咱们的故乡大乐陵!!-END-

走读乐陵潜心于乐陵乡土文明与社会人文的谋求与纪录

在这边,读懂乐陵!

竭诚接待乐陵的列位老乡

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbhl/842.html